Clubs werden gern als Rückzugsräume für Menschen aus den verschiedensten Szenen und Milieus stilisiert. Was bei diesem inklusiven Gedanken oftmals übersehen wird: Die wenigsten Clubs ermöglichen ein barrierefreies Ausgehen.

Im ersten Teil der Artikelserie „Clubkultur & Politik“ wurde der Club zur Zeit der Entstehung der elektronischen Tanzmusik als ein Raum für alle Menschen, alle Szenen gedacht. Verschiedenste Menschen kamen nachts auf den Dancefloors zusammen. Nicht zuletzt war die Szene so inklusiv, weil Disco und House in afroamerikanischen und homosexuellen Szenen entstanden sind – auch als politischer Schutz- und Entfaltungsraum.

Ein bedeutender Wermutstropfen der heutigen Clublandschaften ist, so wie vermutlich auch schon in den 1990ern: Barrierefrei sind Clubs oftmals nicht. Die Inklusion reicht oft nur so weit, wie die Norm, die wir selbst als nicht beeinträchtige Erwachsene erleben, es zulässt.

Warum ist Barrierefreiheit so wichtig – auch in Clubs?

Back to basic: Was ist eigentlich Barrierefreiheit und warum brauchen wir sie? Auf der Website des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen liest man Folgendes: „Barrierefreiheit bedeutet einen umfassenden Zugang und uneingeschränkte Nutzungschancen aller gestalteten Lebensbereiche. Barrierefreiheit ist keine Speziallösung für Menschen mit Behinderungen, aber für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unverzichtbar.“

Ich spreche über die Notwendigkeit von Barrierefreiheit auch mit Susann Schreiber. Sie ist Inklusionsbeauftragte des Werk 2 e.V. in Leipzig. „Man sollte einfach versuchen, niemanden auszuschließen. Das betrifft nicht nur räumliche Gegebenheiten, auch Bereiche wie Programmpunkte oder Eintrittspreise, kostenlose Projekte – dass nicht an solchen Stellen schon eine Zugangshürde besteht.“

Ein weites Feld tut sich da auf. Zu Beginn meiner Recherche denke ich noch an Rampen für Rollstuhlfahrer*innen. Inklusion geht aber viel weiter. „Es ist eigentlich ziemlich komplex“, erklärt mir Susann. „Alles erreichbar zu machen, ist das eine. Das ist nicht nur relevant für Rollstuhlfahrer*innen, sondern beispielsweise auch für Menschen, die mit Rollator oder Gehhilfe unterwegs sind. Außerdem gibt es noch weitere körperliche Behinderungen wie zum Beispiel Sehbehinderungen. Da braucht es Leitsysteme in öffentlichen Einrichtungen – Tastsysteme, eine bestimmte Fußbodenbeschaffenheit, große oder beleuchtete Schrift. In manche Veranstaltungen sollten auch Menschen mit Begleithunden kommen können wie beispielsweise Hunde für Diabetiker*innen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt: Alles in einfacher Sprache und einfachen Grafiken darstellen, auf der Homepage oder auf Flyern, so dass die Ansprache auch im Hinblick auf Bildung niedrigschwellig ist.“

„Es ist eigentlich ziemlich komplex“, erklärt mir Susann. „Alles erreichbar zu machen, ist das eine. Das ist nicht nur relevant für Rollstuhlfahrer*innen, sondern beispielsweise auch für Menschen, die mit Rollator oder Gehhilfe unterwegs sind. Außerdem gibt es noch weitere körperliche Behinderungen wie zum Beispiel Sehbehinderungen. Da braucht es Leitsysteme in öffentlichen Einrichtungen – Tastsysteme, eine bestimmte Fußbodenbeschaffenheit, große oder beleuchtete Schrift. In manche Veranstaltungen sollten auch Menschen mit Begleithunden kommen können wie beispielsweise Hunde für Diabetiker*innen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt: Alles in einfacher Sprache und einfachen Grafiken darstellen, auf der Homepage oder auf Flyern, so dass die Ansprache auch im Hinblick auf Bildung niedrigschwellig ist.“

Sprich: Egal, welche Beeinträchtigungen Menschen mitbringen, sie sollten am täglichen (und nächtlichen) Leben teilhaben können wie jede*r andere auch.

Ich spreche mit Pia-Selina. Sie ist FSJlerin in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und findet es unverständlich, wie wenig barrierefrei viele Locations sind. „Ich kriege immer wieder mit, wie meine Betreuten unfassbar glücklich sind, wenn es endlich eine Veranstaltung gibt, wo auch sie die Möglichkeit haben hinzugehen. Spontanität wie es sie bei uns gibt, gibt es da eben nicht. Und das finde ich ziemlich traurig, dass viele Menschen mit Behinderung sich z. B. daran gewöhnt haben – normal sollte es nicht sein. Wir leben im 21. Jahrhundert und die meisten haben noch nicht einmal von dem Begriff Inklusion gehört. Wieso muss es extra Veranstaltungen für beispielsweise Rollstuhlfahrer*innen geben? Wieso kann das nicht eine Norm sein, dass alle zusammen feiern und Spaß haben können? Wir sind alle Menschen – eine Behinderung macht einen nicht zu etwas anderem. Ich fände es gut, wenn eine durchgängige Barrierefreiheit in mehr Clubs existieren würde und man sich vorab auch besser auf den Internetseiten informieren kann.“

NOTE NOTE – Auf wheelmap.org kann man in der jeweiligen Stadt nach Locations schauen, die für Rollstuhlfahrer*innen barrierefrei in unterschiedlichen Abstufungen sind. Das Werk2 beispielsweise ist in vielen Punkte der Barrierefreiheit gut aufgestellt. Außerdem können im Conne Island Rollstuhlfahrer*innen sowohl den Saal als auch das Café erreichen und es gibt ein WC für Menschen mit Beeinträchtigung – ansonsten sieht es, was Clubs angeht, eher mau aus in Leipzig.

|

Was bedeutet es, als behinderter Mensch in einen Club zu gehen?

Um aufzuzeigen, welche Hürden gemeistert werden müssen, wenn man als beeinträchtigte Person einen Club oder eine Bar besuchen will, bemühe ich wieder das Beispiel einer*s Rollstuhlfahrer*in.

Es beginnt damit, dass abgeklärt werden muss, ob man überhaupt in die Location reinkommt. Gibt es Stufen? Kommt man ohne Weiteres auf die Toilette? Ist man das erste Mal vor Ort, kann die Orientierung sehr schwierig sein – auch hier können Leitsysteme helfen, genauso für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Als Rollstuhlfahrer*in sitzt man außerdem auf Hüfthöhe stehender Menschen. Man sieht wenig, fährt anderen über die Füße, wird angerempelt, bekommt Bier übergekippt. Und zwar nicht einfach vorn aufs Shirt, sondern eben überall hin. Die Theken sind oft sehr hoch, das Thekenpersonal übersieht eine*n leicht. Offiziell gelten Einrichtungen übrigens nur als barrierefrei, wenn Rollstuhlfahrer*innen auf keine weitere Hilfe angewiesen sind. Davon sind die meisten Clubs noch meilenweit entfernt.

Und zu all diesen technischen Details kommt am Ende noch dazu: Wie fühlt man sich eigentlich dabei? Vladimir ist 33 Jahre alt und leidet an Muskeldystrophie, weshalb er seit seinem elften Lebensjahr im elektrischen Rollstuhl sitzt. Gemeinsam mit den anderen Menschen seiner Wohngruppe geht er gelegentlich ganz fern mal feiern.

„Man macht sich die ganze Zeit Gedanken was alles wieder schief gehen könnte usw. Umso cooler ist es, wenn man dann ohne Probleme rein kommt und einfach Spaß haben kann. Einmal zum Beispiel ist aber das Gegenteil eingetreten: Wir wollten in einen Club. Recht spontan, aber dort musste man Treppen hoch. Das war schade und hat mich in dem Moment sehr geärgert. Seitdem schaue ich, bevor ich weggehe, ob das Ganze auch wirklich barrierefrei ist. Dass Clubbesitzer so häufig nicht oder immer weniger daran denken, dass auch Menschen im Rollstuhl gerne feiern gehen, ist schade und macht mich auch traurig und irgendwie sauer.“

Positive Diskriminierung und blinder Aktivismus

Neben all den Hürden, die behinderte Menschen zu überwinden haben, kommen die Blicke hinzu, die Reaktionen. Sprüche wie „Wow, wie cool, dass du hier bist und dich das traust“, mögen irgendwie nett gemeint sein, sind aber positive Diskriminierung, die den Personen immer wieder das Gefühl gibt: Es ist nicht die Normalität, dass du hier anzutreffen bist. Menschen werden so, wenn sie im Club wie jede*r andere einfach mal dem Alltag entfliehen wollen, immer wieder mit ihrer vermeintlichen und tatsächlichen Andersartigkeit konfrontiert. Auch meinen manche Menschen, es sei nett, Rollstuhlfahrer*innen einfach zu schieben: An die Bar, in die Mitte der Tanzfläche, irgendwo hin. Dafür gibt es einen Begriff: Blinder Aktivismus. Oder auch: Übergriffigkeit.

Nehmen wir ein anderes Beispiel: Ein blinder Mensch mit Augenfehlstellung kommt in den Club. Schon an der Tür wird er*sie höchstwahrscheinlich abgewiesen, weil das Türpersonal davon ausgeht, dass der*diejenige einfach stark intoxikiert ist. Auf der Tanzfläche wird man für völlig raus und drauf gehalten, man verliert seine Begleitung noch schneller als ohnehin schon. Man kann an der Bar die Karte nicht lesen und wenn man noch nie im Club war, findet man aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Toilette nicht.

Wie auch bei allen anderen Arten der Diskriminierung ist es also sehr wichtig, dass das komplette Personal geschult und sensibilisiert wird, Barpersonal, Mitarbeiter, Security. Und dass Menschen mit Beeinträchtigung genauso wie andere auch die Chance bekommen, einen Abend lang mal den Alltag zu vergessen – zumindest ein bisschen.

Interview: Sebi sitzt im Rollstuhl und geht mindestens alle zwei Wochen feiern

Da ich selbst als nicht Betroffene nicht einmal annähernd verstehen kann, welche Barrieren sich im technischen und emotionalen Sinne auftun, wenn ein behinderter Mensch einen Club besuchen möchte, habe ich mit einer Rollstuhlfahrerin gesprochen.

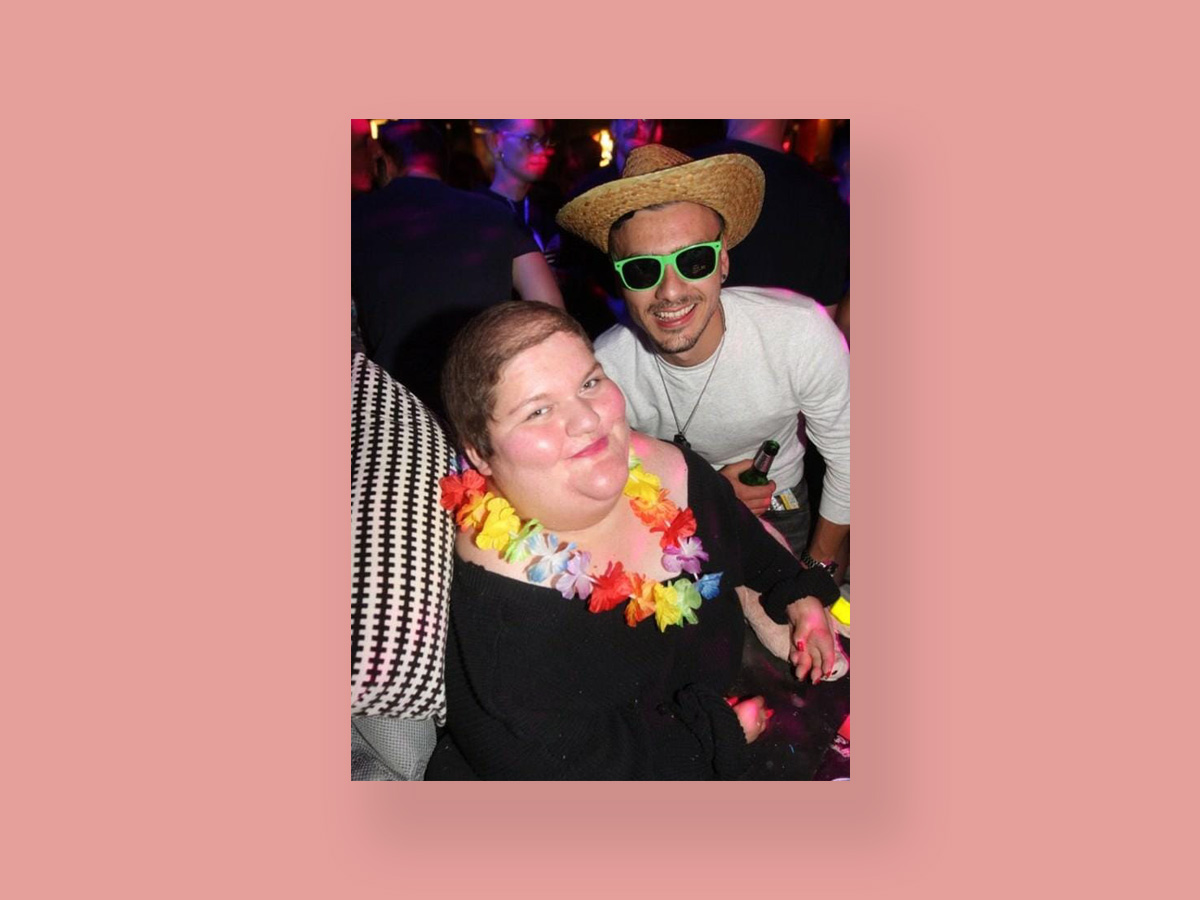

Sebi ist 23 Jahre alt, kann ihre Arme und Beine nicht bewegen und hat immer ein Beatmungsgerät dabei. Feiern geht sie mindestens alle zwei Wochen, gemeinsam mit ihrem besten Freund, der gleichzeitig ihre Begleitperson für den Abend ist. Was bedeutet es für dich, feiern zu gehen?

Was bedeutet es für dich, feiern zu gehen?

Ich würde sagen, dass es keinen großen Unterschied macht, warum ein behinderter Mensch feiern geht, gegenüber einem normalen Menschen. Einfach um den Kopf frei zu kriegen, den Alltag mal Alltag sein zu lassen. Auch um ein bisschen Normalität zu haben – das ist ein Grund, warum ich gerne feiern gehe: Da treffen so viele Menschen, so viele Kulturen aufeinander.

Was kommen dir für Hürden in den Sinn?

Man muss es sich schon sehr genau überlegen, ob man das macht. Wegen der eigenen Sicherheit. Wenn da so unglaublich viele Menschen da sind, es wird mega eng – das kann zu Panik führen, denn du bist dann der letzte Mensch, der rein oder raus kommt und das ist schon krass. An Halloween war es zum Beispiel richtig heftig, ich wurde die ganze Zeit nur angerempelt. Außerdem wird in Bars oft geraucht. Es ist so makaber: Ich habe hinten auf dem Rollstuhl ein Sauerstoffgerät – und vor mir kifft jemand. Das kann man ja auch drei Meter weiter machen.

Das ist manchmal schwierig: Man weiß um die eigenen Bedürfnisse und muss darauf achten und in der Disko willst du dann auch Gleichberechtigung und kannst nicht einen auf Proleten machen und sagen „Hey, mein Beatmungsgerät“ – auf der anderen Seite muss man das ja aber irgendwie. Als Rollstuhlfahrer*in muss man sich auf jeden Fall überlegen, wie man hinkommt und reinkommt. Viele Clubbetreiber*innen gestalten ihre Clubs sogar absichtlich nicht barrierefrei, weil sie sagen, sie könnten für die Sicherheit gar nicht garantieren. Das finde ich extrem diskriminierend und ich frage mich manchmal schon, was mit den Menschen eigentlich los ist. Da wird es einfach hingenommen, dass so viele Menschen einfach wehrlos sind – und diesen Menschen sollte es trotzdem selbst überlassen werden, ob sie in den Club gehen wollen oder nicht, indem man ihnen einen gewissen Schutz gewährt. Da wird über die Sicherheit gesprochen, viele Menschen können sich nicht richtig wehren und das wird dann einfach so hingenommen – und trotzdem sollte es selbst dann ja immer noch deine eigene Entscheidung sein.

Bei dem Club, in den ich oft gehe, kenne ich die Türsteher inzwischen, die nehmen es dann in Kauf, dass drei normale Leute weniger reinkommen, die am Ende vielleicht sogar Stress schieben, damit ich rein kann und eine coole Nacht habe.

Ich glaube, es hat viel mit Konfrontation zu tun: Wenn du als normaler Mensch eine*n Behinderte*n siehst, denkst du dir eben deinen Teil: „Oh mein Gott, das ist ein*e Behinderte*r, der*dem geht’s vielleicht schlechter als mir, möchte ich das jetzt überhaupt sehen oder möchte ich mit meinen Kumpels einfach nur saufen und die Welt vergessen.“

Es gibt Menschen, die finden es cool, wenn Clubs inklusiv und barrierefrei sind. Es gibt aber auch Menschen, die sagen: „Warum lasst ihr sowas überhaupt in euren Schuppen rein?“ Ich kann es einfach nicht verstehen, wenn Clubbetreiber*innen so eine Diskriminierung à la 1940 unterstützen anstatt es zu unterbinden. Es kommt einfach darauf an, ob der*die Clubbetreiber*in sich selbst damit auseinandersetzt oder nicht.

Ich glaube, viele beeinträchtigte Menschen trauen sich dann einfach nicht, fühlen sich wertlos und denken, sie sind es eben nicht wert, in den Club zu gehen – das finde ich extrem traurig. Ich habe meinen besten Freund mit, mit dem ich viel unterwegs bin und es kommt oft vor, dass er mich beschützen muss, weil ich meine Arme und Beine nicht bewegen kann und so weiter. Und davor haben natürlich viele Angst, weil Menschen ihren Konsum und sich selbst dann manchmal hat nicht im Griff haben. Nicht jede*r achtet darauf, was in ihrem*seinem Drink ist, und dann vergessen sich manche eben. Es gibt ne Schlägerei, du hast damit nichts zu tun, stehst einfach in einer falschen Ecke – das geht ja so schnell. Bei uns war es oft so, dass mein Begleiter fast in eine Schlägerei gekommen wäre, weil er verhindern wollte, dass alle auf mich drauf fallen.

Und es macht, leider, ja nochmal einen Unterschied, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Als Frau im Rollstuhl beispielsweise alleine feiern zu gehen – das sollte man sich schon sehr genau überlegen, ich persönlich würde das auf jeden Fall nicht machen.

NOTE NOTE – (Positiver) Ableismus: Der Begriff „Ableismus“ setzt sich zusammen aus dem englischen Wort „able“ (to be able = fähig sein) und „ismus“. Ableismus ist die alltägliche Reduzierung eines Menschen auf seine Beeinträchtigung. Damit einher geht eine Abwertung (wegen seiner Beeinträchtigung) oder aber eine Aufwertung (trotz seiner Beeinträchtigung), die jeweiligen Personen werden nicht als gleichberechtigte Gegenüber wahrgenommen, sondern etikettiert, reduziert und auf- oder abgewertet.

|

Was fällt dir zum Thema positiver Ableismus ein?

Der Spruch „Hey, wie cool, dass du feiern gehst“, ist halt Standard. Es gibt drei verschiedene Arten von Menschen, die mir beim Feiern begegnen. Es gibt die Beobachter*innen, die sich einfach alles zusammenreimen, anstatt auf mich zuzugehen. Dann gibt es diejenigen, die bewusst so tun, als würde ich nicht reden können, und mit meiner Begleitung sprechen. „Hey, hat sie eine Krankheit / Hey, wie geht es ihr / Hey, lebt sie nicht mehr lange?“ – da denke ich mir, man kann auch mich das fragen, wenn überhaupt.

Und dann gibt es noch die Leute, die zu meiner Begleitung sagen: „Ey Respekt, Bruder, dass du dir das antust“ – und die bewusst mir als Menschen im Rollstuhl das Gefühl geben, dass ich eine Belastung bin. Das ist so krass, wenn du nicht mal einen Meter weg stehst und das mitbekommst. Außerdem gibt es dann auch Leute, die mir zum Beispiel einfach einen Kuss auf die Wange geben, die meinen: „Hey, schön dass du da bist“. Ich denke, okay, nett, dass du das feierst, aber du übertrittst hier gerade eine Grenze, das ist ein Übergriff. Oder, dass Typen mich einfach so antanzen, wo ich genau weiß, wenn ich allein da wäre, würde etwas passieren, was ich definitiv nicht wollen würde, und es wäre egal, wie oft ich „Nein“ sagen würde.

Es ist total bunt gemischt, an einem Abend sind es schon so 10-15 Leute, die einen ansprechen, viele Begegnungen, aber auch viele, die ich mir echt hätte sparen können. Ich würde oft gern drauf verzichten, weil ich so nie das Gefühl von irgendeiner Normalität bekomme, weil ich immer angesprochen werde, die Blicke immer auf mir liegen. Kommt auch immer darauf an, wie man sich selbst fühlt.

Was würdest du sagen, wie bereitet man sich am besten auf einen Abend im Club vor?

Es kommt ganz darauf an, was für Grundbedingungen man hat. Zum Beispiel auch, was für einen Rollstuhl. Man sollte sich sicher fühlen, alles bei sich haben. Man sollte sich bereit fühlen, auszugehen. Dann muss man noch unterscheiden, ob man eher am Rand sein möchte, zuschauen, oder ob man aktiv teilnehmen möchte. Prinzipiell würde ich immer empfehlen, dass man in Begleitung geht – damit man immer jemanden hat, den man im Notfall rufen hat.

Man kann auch kleine Barrieren aus der Welt schaffen, zum Beispiel dass man gleich drei statt einem Bier kauft, wenn man sich etwas zu trinken holt, damit man nicht immer hin und her muss. Dass man sich einen Platz sucht, an dem man sich wohl fühlt und dann da den Abend bleibt. Es kommt auch darauf an, was für ein Typ Mensch man ist, ich bin immer gern in der Mitte mit dabei.

Was sollten andere Menschen beachten? Beziehungsweise, wofür sollten Menschen, die feiern gehen, sich sensibilisieren, wenn sie einer behinderten Person begegnen?

Vor allem sollte man immer seinen Pegel kennen. Man sollte, wenn man einen über den Durst getrunken hat, nicht sofort auf die Menschen losgehen. Man sollte sich im Griff haben. Wenn man mit der Person tanzen möchte, auf Augenhöhe gehen „Hey, hast du Spaß, möchtest du was trinken“ – Konsens eben, so wie gegenüber allen anderen Menschen auch. Man sollte auch gewisse Distanz wahren. Man muss nicht 30 Meter weit weg stehen, aber das ist ja ein fremder Mensch und viele sind dann der Meinung, nur weil der*die andere eine Beeinträchtigung hat, kann man sich das Recht herausnehmen, aufdringlich zu sein.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man einfach agiert, jemanden küsst oder so, und die andere Person kann nicht reagieren, Arme und/oder Beine beispielsweise nicht bewegen – so schnell kann doch niemand ordentlich reagieren. Oder ich müsste halt schreien. Also: Niemals jemand anderem das Gefühl geben, dass er*sie eine Last sei oder dass es etwas Utopisches ist, dass er*sie gerade dort ist. Da muss man auf die Wortwahl achten, ich finde „Ey cool, dass du da bist“ ist schon nett gemeint. Aber wenn man sagt „Hey, hast du Lust zu tanzen“ kann man das Gleiche rüber bringen, ohne zu sagen „cool dass du da bist, dass du dich traust“. Was ist an mir falsch, dass ich mich nicht raus trauen sollte? Klar, das ist oft nicht böse gemeint. Diskriminierung ist es trotzdem.

In jeder Art von Begegnung und Kommunikation ist Ehrlichkeit und Offenheit so wichtig. Ich habe das Gefühl, manche Menschen sind so abgestumpft, dass sie vergessen, zu kommunizieren, und sich auch in die Situation von anderen hineinzuversetzen. Ich fände es so wichtig, dass viel mehr Menschen darüber nachdenken würden, was für sie selbstverständlich ist, was für das Gegenüber aber vielleicht nicht selbstverständlich ist.

Zum Abschluss noch ein kleiner Denkanstoß: Wie viele DJs mit Behinderung kennt ihr eigentlich?